Raspberry Pi 400 を購入しましたので、レビューをさせていただきます。

本ブログの投稿者である社員Iの学生の頃、今のパソコンはマイコンと呼ばれ、個人ユーザーが使うコンピューターはキーボード一体型の物が普通でした。

代表的なものはPC-8001とか、APPLE ][とかですね。

貧乏学生には買えませんでしたが、学校にある物で遊ばせてもらっていました。

そんな時代の人間なので、昨年Raspberry Pi 400が発表されてすぐに 欲しい!と物欲が刺激され、日本語版が発売されるのを首を長くして待っていました。

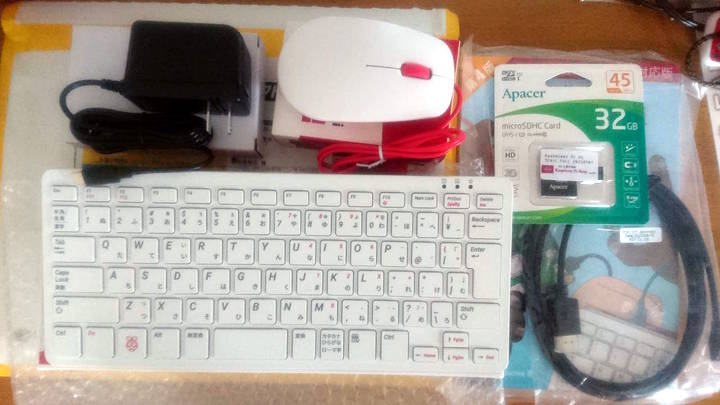

そして、やっと入手。入手したのはディスプレイ以外で必要なものが全てセットされたスターターキットです。

「Raspberry Pi beginner’s guide」日本語版という書籍も付いています。

本体上から

後ろから

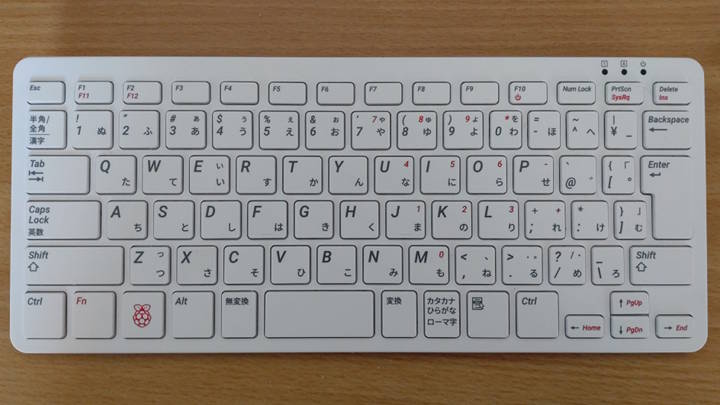

見た目はラズパイの公式ケースなどと同様の白とピンクのツートンカラーのキーボードです。

「0」~「¥」までのキーは狭くなっています。

F10キーに電源マークが付いています。Fn+F10で電源のON/OFFができるようです。今までのRaspberry Piには電源管理の機能はなくて、シャットダウン後に電源ケーブルを抜くなどして電源をOFFにする必要がありました。

普通のパソコンとして使うにはこういう電源制御が必要ですね。

F11、F12キーは無く、Fnキーと同時押しの必要があります。使用頻度低いので問題ないです。

スターターキットに添付されているSDカードにはすでにRaspberryPi OSが書き込まれています。

そのまま、SDカードスロットに挿し込んでACアダプタを接続するとセットアップがはじまります。

セットアップ手順は従来のRaspberry Piと基本的に同じなので、以前の記事を参考にしてください。

ただし、Wifiの有無などによる違いはあります。

セットアップが終了したらメニューからシャットダウンさせます。

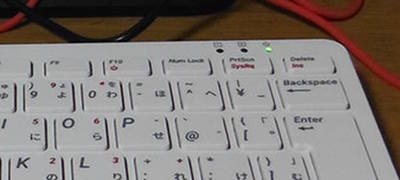

右上の電源LEDが消えました。シャットダウン後に電源ケーブルを抜く必要のあった今までのRaspberry Piとは違います。

電源を入れるにはF10キーを押します。Fnキーはいりません。0.5秒程度の長押しで起動します。

電源を切るにはFnキーとF10キーを同時に長押しします。画面左下のラズベリーマークをクリックしたら現れるスタートメニューからシャットダウンを選択しても電源が切れます。

ここからがレビューになります。

キーボードは10キーのないコンパクトな薄型。キーを打つと少したわむ感じがします。

自分は古いタイプのキーボード、キーの高さがあり、打つときのストロークのあるキーボードを普段使っているので、このタイプは使いにくいです。薄型の物に慣れている方、弘法キーボードを選ばずな方は問題ないでしょう。

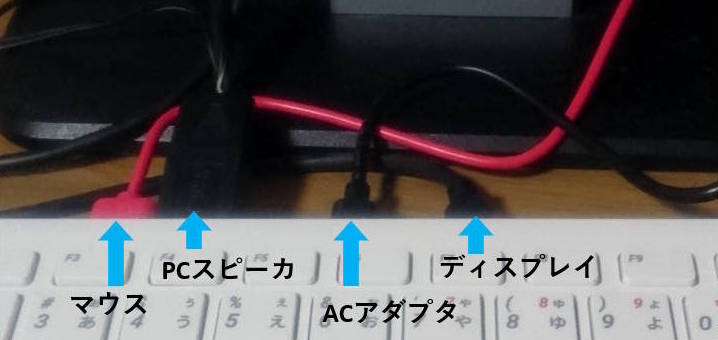

本体の後ろにはUSBや電源の差し込み口があり、現在は4本のケーブルが挿してあります。左からマウス、PCスピーカー、電源、ディスプレイにつながっています。

自分はキーボードの位置を動かすことも多いので、なるべくここに繋げるケーブルは少なくしたいと思っています。そのためにはスピーカー内蔵型のディスプレイを買ったり、Bluetoothマウスを買ったりと投資が必要になりますが。

パソコンとしての使用感は他のLinuxPCとほぼ同じです。

Windowsとの比較になりますが、アプリのインストール等を行うのに端末を起動してコマンドの入力が必要であったり、いちいちパスワードが必要であったりと、そういうことになれていない人には使いにくいでしょう。

なお、アプリのインストールはGUIでもできますが、”パッケージ”単位でのインストールなのでコマンドで打つときと同程度の知識が必要です。

後はマルチメディア系は弱いですね。必要に応じてアプリをインストールすればいいのですが、それでもYahoo Newsの動画は見れないです。

以前の記事ではRaspberry Piをファイルサーバーに使用する為に設定したので、sambaの設定をしましたが、このRaspberry Pi 400は端末として使用するつもりですのでファイルサーバーのファイルを利用できるようにします。

その為にはcifsという機能を使用します。これはlinuxでsambaサーバーをマウントする為の機能です。

sambaサーバーのマウントは以下ように行います。

まず、マウントポイントを作成し、以下のコマンドでマウントできます。

smbサーバーはホスト192.168.0.15にraspberry-pi-smbの名前で構築していますので、デバイス名は「//192.168.0.15/raspberry-pi-smb」とします。

$ sudo mkdir -p /mnt/nas

$ sudo mount -type cifs //192.168.0.15/raspberry-pi-smb /mnt/nas -O guest起動時にマウントする為にはfstabに以下の様に追加します。

//192.168.0.15/raspberry-pi-smb /mnt/nas cifs _netdev,guest,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0修正したfstabが正しくできているかマウントして確認します。

$ sudo mount -a

$ df

ファイルシス 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置

/dev/root 29633928 9433640 18900776 34% /

devtmpfs 1800564 0 1800564 0% /dev

tmpfs 1965428 28648 1936780 2% /dev/shm

tmpfs 1965428 8828 1956600 1% /run

tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock

tmpfs 1965428 0 1965428 0% /sys/fs/cgroup

/dev/mmcblk0p1 258095 49281 208814 20% /boot

//192.168.0.15/raspberry-pi-smb 488254460 247512428 240742032 51% /mnt/nas

tmpfs 393084 12 393072 1% /run/user/330マウントは成功していますね。

fstabを設定したのでRaspberry Pi 400を再起動しました。しかしマウントできませんでした。どこが悪いのでしょう?

ググってみると以下のページを見つけました。

Raspberry Pi 3 に NAS をマウントさせる

fstabを読み込んでディスクをマウントする時点ではネットワークは有効になっていない為にマウントできないようです。

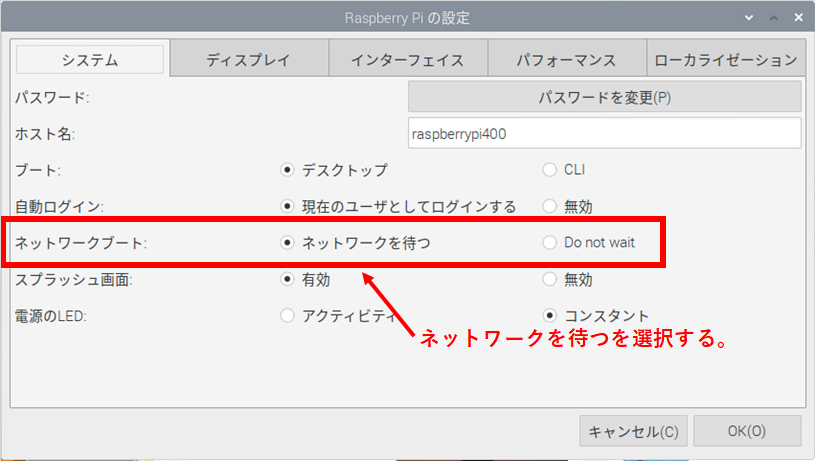

リンク先にはコマンドで行う方法で書いてありますが、GUIで設定しました。

GUIで行う場合は 「Raspberry Piの設定」画面で行います。

スタートメニュー->設定->Raspberry Piの設定 を選択し、「Raspberry Piの設定」画面を開き、下図のように設定します。

この設定を行う事で起動時からネットワークが有効になりcifsをマウントし、NASのファイルを使用できるようになりました。

今後の展開としてはUSB接続のSSDからブートできるようにしたいなと考えています。

端末として使う為SDカードのアクセスも多いので、SDカード寿命対策と高速化の一石二鳥を図ります。